Сегодня это странно звучит, особенно для тьмы живописцев-ремесленников, продающих свои «березоньки» и «волжские разливы» на художественных рынках по городам и весям, но пока не появился этот человек, никому не приходило в голову, что в русском пейзаже есть высокая эстетическая ценность. Это потом его ученики Левитан, Коровин, Нестеров заявили жанр русского пейзажа как один из магистральных в нашей живописи. А до него пейзажи предпочитали привозить все-таки из Италии.

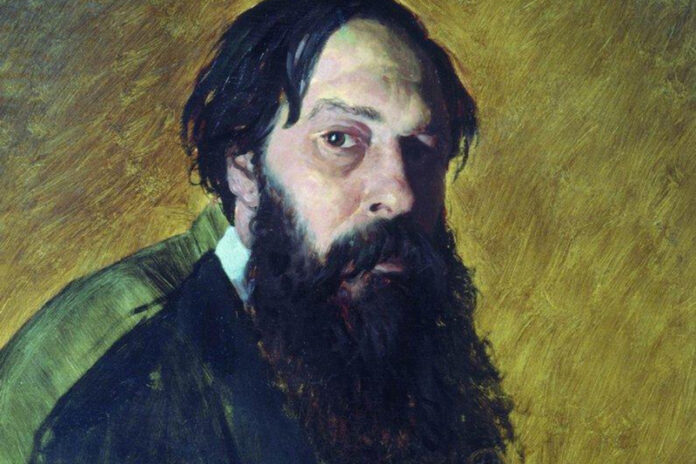

Сто девяносто пять лет назад в Замоскворечье родился Алексей Кондратьевич Саврасов, сын торговца галантерейными товарами. Его отец Кондратий Артемьевич Соврасов (тогда писали через «о») хотел видеть в сыне будущего коммерсанта, но тот рано увлекся рисованием и уже мальчишкой продавал местным перекупщикам свои замоскворецкие пейзажики. На эти деньги вопреки воле отца он поступил в Московское училище живописи и ваяния, оказавшись в классе Карла Ивановича Рабуса, члена Императорской Академии художеств и знаменитого пейзажиста-романтика.

Талант студента заметили сразу. Рецензии на его картины появлялись в московских журналах. В 1854 году на выставке выпускников училища картину Саврасова «Степь с чумаками вечером» для личной коллекции приобрела дочь Николая I великая княгиня Мария Николаевна, являвшаяся президентом Академии художеств. После такого «царского» приобретения и желания цесаревны лично познакомиться с молодым художником, он, как говорится, проснулся знаменитым.

Что же такого было в этой картине с изображенными на ней украинскими торговцами, остановившимися на ночлег в бескрайней степи? Здесь изображен момент перехода вечера в ночь, когда небо еще полыхает от солнечных лучей, но облака уже багрово красные, а степь погружается во тьму. Еще несколько минут — и разведенный чумаками костер, который еще виден едва-едва, станет центральным световым элементом пейзажа. Уже в этой картине Саврасов заявил себя как непревзойденный мастер переходных состояний природы, а вместе с ними и переходных состояний души.

Заменив Карла Рабуса на посту преподавателя в училище, Саврасов будет говорить своему любимому ученику Исааку Левитану: «Лови всегда весну, не просыпай солнечных восходов, раннего утра. Природа никогда не бывает более разнообразной и богатой. Пиши ее так, чтобы жаворонков не видно было на картине, а пение жаворонков было слышно».

Главный шедевр русского пейзажа — картина «Грачи прилетели» — писалась Саврасовым на Волге под Костромой. Художник и теоретик искусства Александр Бенуа сравнивал ее с оперой «Снегурочка» Римского-Корсакова — та же невыразимая поэзия весеннего пробуждения. Но точнее об этой картине написал Левитан: «Окраина захолустного городка, старая церковь, покосившийся забор, поле, тающий снег и на первом плане несколько березок, на которых уселись прилетевшие грачи, — и только. Какая простота! Но за этой простотой вы чувствуете мягкую, хорошую душу художника, которому все это дорого и близко его сердцу…».

Все пейзажи Саврасова несут в себе вот это трудно уловимое и еще более трудно объяснимое качество: они глубоко лиричны. Это не столько изображение природы, сколько отражение состояния души художника, которое отзывается (или не отзывается) таким же состоянием твоей собственной души.

Пейзажи Саврасова либо становятся тебе мгновенно родными, до какого-то душевного трепета, до буквальной слезы, либо ты видишь только грачей, березки, полуразвалившуюся церковь и говоришь: «Ну и что в этом такого?».

Каждая встреча с картиной Саврасова, а их не так много и находятся они в разных музеях и галереях, глубоко интимна. Пожалуй, нет другого художника, который требовал бы от тебя полного совпадения душевных состояний.

А это непросто. Редкие картины Саврасова, вроде «Грачей», дают ощущение радости жизни, ее пробуждения, светлых надежд. Как правило, они глубоко тревожны, начиная с одной из первых его известных картин «Вид на Кремль от Крымского моста в ненастную погоду». На ней двадцатилетний художник изобразил крестьянку, бегущую под ветром в ожидании грозы. Тревожна ее фигура, тревожно дерево, на которое обрушился шквал ветра, тревожны облака, переходящие в грозовые тучи. И только вдали — еще сияющий под солнцем Кремль.

В конце 70-х годов с Саврасовым произошла беда. От него ушла жена, его уволили из училища. В училище говорили, что Саврасов «болен». Иногда он появлялся там, крайне бедно одетый, в каких-то опорках вместо обуви. Писатель и журналист Владимир Гиляровский вспоминал:

«Вход в трактир был со двора, а другой и въезд во двор — со стороны Столешникова переулка. И вот на тротуаре около этих ворот я увидел огромную фигуру, в коротком летнем пальтишке, в серых отрепанных брюках, не закрывавших разорванные резиновые ботики, из которых торчали мокрые тряпки. На голове была изношенная широкополая шляпа, в каких актеры провинциальных театров изображают итальянских бандитов. Ветер раздувал косматую гриву поседелых волос и всклокоченную бороду. Я подошел ближе. Он правой рукой шарил в кармане и сыпал на ладонь левой копейки. Я взглянул в лицо.

— А…

Я узнал Саврасова, когда-то любимого профессора Училища живописи, автора прославивших его картин «Грачи прилетели»…

— Алексей Кондратьевич, здравствуйте.

— Погоди… четыре… пять… — считал он медяки.

— Здравствуйте, Алексей Кондратьевич!

— Ну? — уставился он на меня усталыми покрасневшими глазами.

— Я — Гиляровский…

— А, здравствуйте! Вот собираюсь опохмелиться. Никак не могу деньги собрать, за подкладку провалились».

Он умер 26 сентября (8 октября) 1897 года в нищете в больнице для бедных на Хитровке и был похоронен на Ваганьковском кладбище. Увы, нередкая русская судьба!

Но его грачи прилетели. И это — счастье!