Садясь в машину, он спросил, есть ли у меня оружие. Я достал из бардачка «макаров».

— Спрячьте, спрячьте, — поспешно сказал он. И, кажется, впервые заволновался.

Кабул, зима 1982 года. Кажется, это был февраль. Посол Ф. А. Табеев, который питал ко мне необъяснимую симпатию, однажды говорит:

— Тут к нам артисты приезжают, ансамбль Моисеева. Ты мог бы уделить внимание Игорю Александровичу и его супруге?

Ну какой вопрос? Конечно!

Заехал в отель, где жили артисты, предложил повозить чету Моисеевых по Кабулу. Они охотно согласились, только Игорь Александрович еще попросил показать лавки старьевщиков, он собирал разный антиквариат. Поехали.

День был пасмурный, холодный, на улицах — редкий случай — лежал снег. Но, странное дело, у меня от того дня осталось ощущение тепла и уюта. Мы съездили на «зеленый базар», где в лавчонках среди разного хлама можно было отыскать что-то стоящее, покрутились по центру, навестили экзотическую улицу Майванд, куда советским приезжать не рекомендовалось: она была хоть центровой, но в примыкающих к ней переулках хозяйничали те, кого мы тогда называли «душманами». Разговаривали. В отличие от других гостей, навещавших афганскую столицу, Моисеев не проявлял ни малейшего страха или беспокойства. Он только спросил, садясь в машину, есть ли у меня оружие.

Еще помню, как заботливо к нему относилась Ирина Алексеевна.

Когда мы вернулись в отель, я попросил Мастера уделить время для интервью. Игорь Александрович терпеливо и подробно ответил на все мои дурацкие вопросы, а потом просто говорили — о войне, о прожитой жизни, о Востоке.

Оказывается, для Моисеева это был не первый приезд в наши места. Еще в 1930 году директор Большого театра, где тогда он работал главным балетмейстером (в двадцать четыре года!), попросил коллегу поехать в Душанбе, чтобы там войти в жюри Республиканского фольклорного фестиваля.

— Восток произвел на меня ошеломляющее впечатление. Жил я, как и все гости, на частной квартире, меня приютил глава правительства республики Абдурахим Ходжибаев. Это был милый и наивный человек. Спрашивал меня: «А что, Вертинский — это действительно упадничество?» — «Пожалуй, так», — уклончиво отвечал я. «Ах, как жаль, как жаль». В 1938-м Ходжибаева расстреляли, оказался «врагом народа».

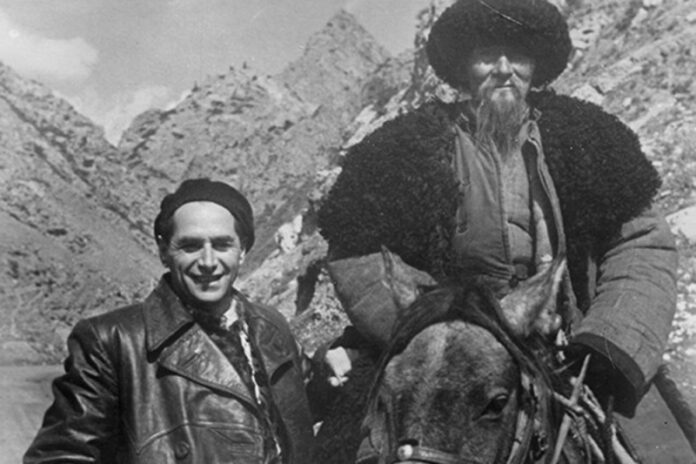

А когда фестиваль закончился, Моисеев отправился с проводником по имени Коды-заде и двумя ишаками в Хорог.

— В Хорог? — не поверил я. — Это же очень далеко от Душанбе. И очень опасно. Даже сейчас опасно, а уж тогда…

— Да, — невозмутимо подтвердил Моисеев. — Мы шли по району, который контролировали басмачи Ибрагим-бека. Тропа пролегала вдоль Пянджа: справа бурлит река, слева — отвесные скалы. Встречным ослам на такой тропе было ни за что не разойтись. Таджики называли это овринг: карниз из веток прямо на отвесной скале. Проводник говорил: «Не трогай своего ишака, не вздумай им управлять — он сам знает, куда надо ступать».

Еще и постреливали с афганского берега. До Хорога мы добирались полтора месяца. И вот — город. Впереди идет проводник Коды-заде, за ним верхом на ишаке я, а поклажу везет другой ишак. И первое, что мы видим, это столб на площади, а на нем кровавые ошметки. «Вчера басмачи тут красноармейца пытали», — объяснили нам.

— Мне такие путешествия не были в тягость, — пояснил Моисеев. — Еще школьником на пару с отцом весь Кавказ обошел — пешком и верхом на лошадях. Мои тетки по отцовской линии были сельскими учительницами в Полтавской губернии, они брали меня с собой в те деревни, где преподавали. А жить в деревне — значит невольно окунаться в народный фольклор. Все эти ярмарки, цыгане, местный говор, наряды память хорошо сохранила, и потом детские воспоминания пригодились.

До Хорога мы добирались полтора месяца. И вот — город. Первое, что мы видим, это столб на площади, а на нем кровавые ошметки

Увлекшись, Игорь Александрович заодно вспомнил о том, что в молодости он считался лучшим шахматистом Большого театра.

— Газета «Известия» опубликовала мою партию, сыгранную с чемпионкой СССР Рубцовой, дело было в 1934 году, и я ее обыграл.

До войны и в конце 40-х Моисеев был постановщиком многих грандиозных физкультурных парадов, проходивших на главных площадях и стадионах страны. Его называли «классиком» таких масштабных постановок.

— Потом хамство меня отпугнуло. И когда перед московской Олимпиадой ко мне пришли с просьбой помочь организовать церемонию открытия, я отказался. Боялся, что заставят и это действо сделать политизированным.

Говорили о творческих принципах и о счастье.

— Ну разве я могу считать себя несчастливым человеком, — улыбнулся Моисеев. — Моя профессия такова, что она позволяет увидеть весь мир. Мы побывали с гастролями в пятидесяти двух странах, и каждый раз я старался из любой поездки извлечь максимум знаний. Эти знания потом помогали, когда мы репетировали новый танец.

Танец — это сгусток всего: культуры, истории, традиций, костюма, быта, музыки, это духовный портрет народа. Нельзя поставить хороший номер только техникой, какой бы виртуозной она ни была. Моя домашняя библиотека насчитывает пять тысяч томов, в основном это книги по искусству, по культурным традициям разных стран и народов, и они, книги, тоже всегда под рукой, когда я ставлю новую программу.

— Вам сейчас семьдесят шесть лет, и вы, как я вижу, в прекрасной форме. Чем это объяснить? Гены? Баловень судьбы? Пьете целебный напиток?

— Об этом можно долго рассуждать — что держит человека на плаву. Да, я никогда не пил, не курил. И все-таки главное, видимо, заключается в другом. Я постоянно находился в движении и всегда шел в бой за свои идеи. В 1938 году некий критик Ивинг, который всю жизнь писал о балете, разругал наш ансамбль. Якобы хореография в нашей интерпретации русского танца вовсе не русская, не народная. Верно, мы никогда не фотографировали фольклор, а извлекали из него некую суть и затем творчески, с максимальным использованием высокого профессионализма наших солистов, развивали танец. В своем ответе Ивингу, опубликованном газетой «Советская культура», я писал: медицина пользуется латинскими терминами, но это совсем не означает, что только древние римляне страдали аппендицитом.

Зрители, в отличие от критика, нас приняли сразу. И не только дома. В Китай мы ехали с китайским танцем, в Японию — с японским. В Италию — с итальянским. И везде нас ждал восторженный прием.

Успех убегает от того, кто за ним гонится. Для меня счастье — это когда перед тобой стоит задача, которая кажется совершенно неразрешимой, потом ты постепенно находишь подступы к ней и, наконец, решаешь, но тут же перед тобой возникает новая задача, еще более трудная, и опять ты мучаешься и страдаешь. Движение, движение и снова движение — вот моя жизнь. Нельзя окружающую действительность воспринимать лежа на диване.

— К вам часто обращаются журналисты с просьбами об интервью?

— Почти каждый день. Но вот за границей с вашими иностранными коллегами разговаривать скучно, вопросы они задают банальные. В 1958 году мы впервые приехали с гастролями в США. На первой пресс-конференции шквал вопросов, причем сразу видно, что журналисты абсолютно ничего не знают о нашей жизни. Один корреспондент меня спрашивает: «Ваш костюм, мистер Моисеев, абсолютно не соответствует западной моде. Чем вы это объясните?» — «Тем, что наша мода оставила позади моду американскую». Сидевший рядом с задававшим вопрос журналистом его коллега под смех зала говорит: «Пойдем отсюда. Здесь нам ничего не светит».

В Швейцарии журналист спросил меня на ломаном русском: «Когда ваше правительство намерено ввести войска в нашу страну?» Я ему отвечаю: «Это случится только в одном случае». Все затихли. А я продолжил: «Если Швейцария нападет на СССР».

…Почему-то запись разговора с Игорем Александровичем Моисеевым не появилась тогда на страницах моей газеты. Уж и не помню сейчас причину. Или отдел культуры не заинтересовался. Или я сам не проявил должной твердости. Но лучше поздно, чем никогда.